近年来,影视与文旅的深度融合逐步走入大众视野,成为推动地方经济发展、提升城市形象、传播中华文化的重要抓手。一批优秀影视作品点燃大众观影热情的同时,也带火了一个又一个城市、街区、景点、村落。“一部剧带火一座城”“一集短剧改变一个村”的现象正成为常态。

影以兴城,城以彰文,影视作为文化的重要内容和生动载体,彰显了影视与城市文化共生共荣的内在逻辑。北京市广电局以“北京大视听”品牌为引擎,推动“文商旅体”深度融合,坚持以文塑旅、以旅彰文,助力影视文旅融合发展。

当前,北京以内容创作为牵引、以场景营造为支撑、以机制保障为驱动,其影视文旅融合正在走出一条可借鉴的路径。“北京大视听”文艺视听佳作破圈传播,离不开“政策+机制”的双重护航。

以电视剧《国色芳华》为例,剧中盛唐牡丹美学惊艳世人,北京太阳宫公园复刻剧中场景,举办第二届天姿牡丹节,吸引数十万游客沉浸式感受“国色芳华”。

《一路朝阳》将国贸大厦、朝阳公园等现代地标融入剧情,不仅丰富了剧情空间层次,更带动了“都市漫步”主题打卡路线的走红。影视对文旅的赋能,早已超越“取景地打卡”的浅层逻辑,转向文化认同驱动的深度消费。

*图片来源:北京朝阳公园

《玫瑰的故事》取景地亮马河畔的特色咖啡馆也因剧集热播迅速走红,周末客流峰值达到平日的3倍之多。这些现象充分展现了优质影视内容对观众消费行为的强大引导力,以及影视IP与实体经济深度融合所产生的显著经济效益。

*图片来源:亮马河国际风情水岸

这些聚焦北京文化内涵与现实语境的京产作品,在全国播出后引发大规模“跟着影视游北京”的热潮,不仅形成影视IP与城市空间的情感联结,也直接撬动了旅游、餐饮、住宿、演出等相关产业的联动增长。

时代在变化,文旅融合的内核也在悄然发生变化。近日,北京市广电局等主办的第十五届北京国际电影节动漫影视单元——“跟着影视 跨越山海”主题活动上,华策影视集团副总编辑、北京文心华策文化科技有限公司总经理贾尧表示,当前影视与文旅融合正从1.0的“带火景点”向2.0的“文旅产品化”、3.0的“复合内容体验”乃至4.0的“文创产业链条协同”迈进。

华策影视还联合政府、企业,围绕内容持续孵化,打造“剧场-场景-产品-社群”一体化体系。《国色芳华》中,考究的唐代妆容、牡丹纹样成为撬动消费的支点,菏泽工笔牡丹画订单暴涨300%,剧中同款汉服销量破10万件,甚至带动“牡丹鲜花饼”“牡丹茶饮”等衍生品热销海外。

通过“内容+产品”的联动,将观众的情感共鸣转化为实体消费,形成完整产业链闭环。该剧热播后,山东乐陵搭建的唐风场景虽非旅游目的地,但剧中的“花满筑”商铺、“何惟芳小院”通过1:1复刻,迅速登陆北京通州、朝阳等地的牡丹园,在实景中结合妆造体验、文创展售、场景打卡,提升了文旅商业价值。

“影视落地文旅不只是还原布景,更是如何精确捕捉观众情绪点,把荧屏上留下的触动延续到现实场景中,让他们愿意为情感消费、为回忆买单。”贾尧认为,未来影视与文旅的融合还将在空间结构、时间延展、社交传播等层面深挖潜力,推动内容与消费、场景与体验的全面升级。

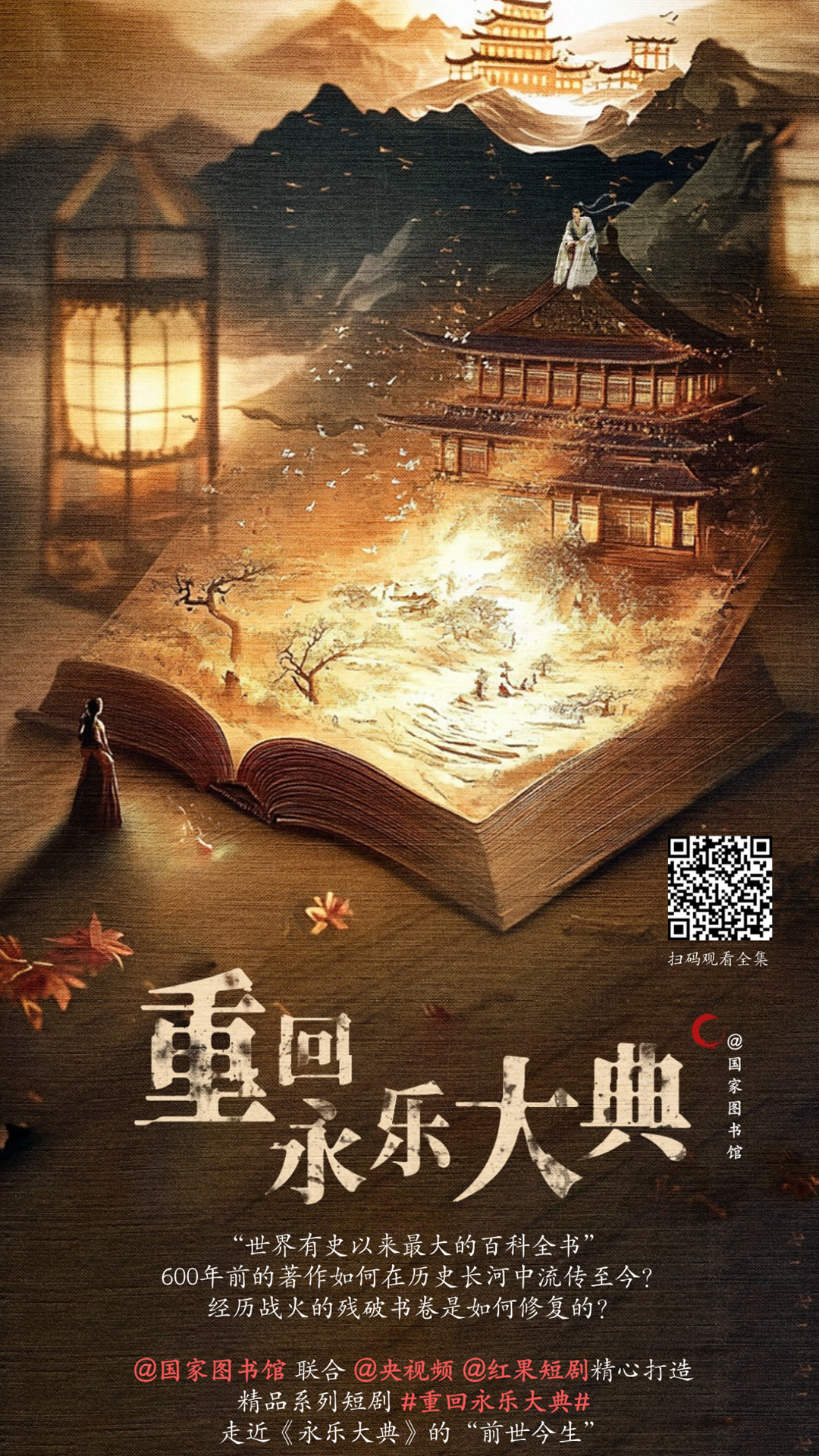

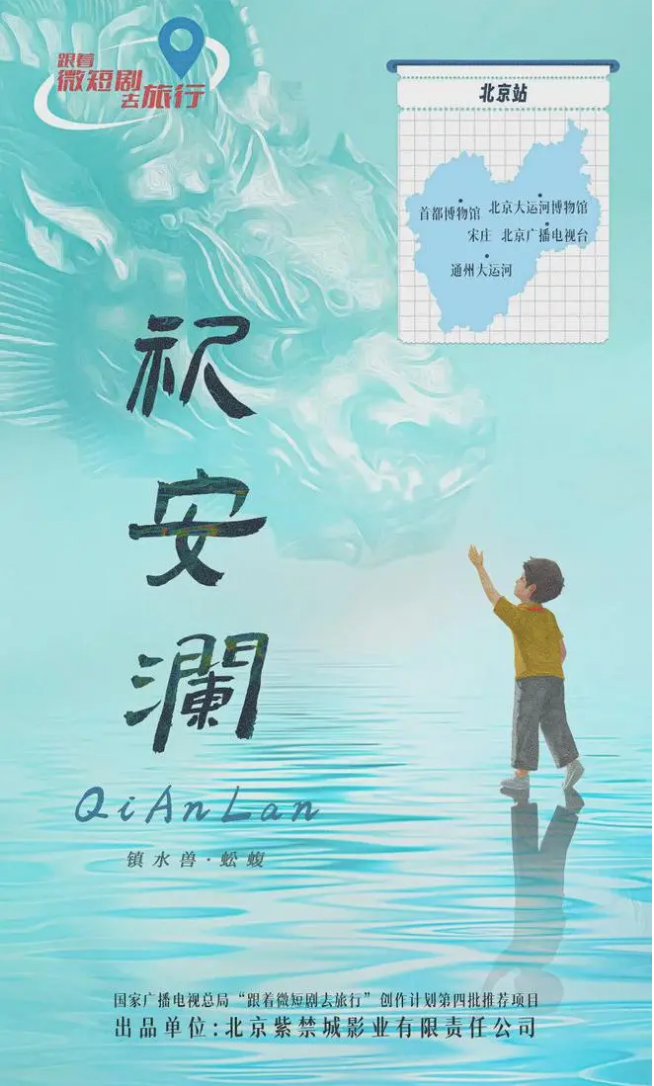

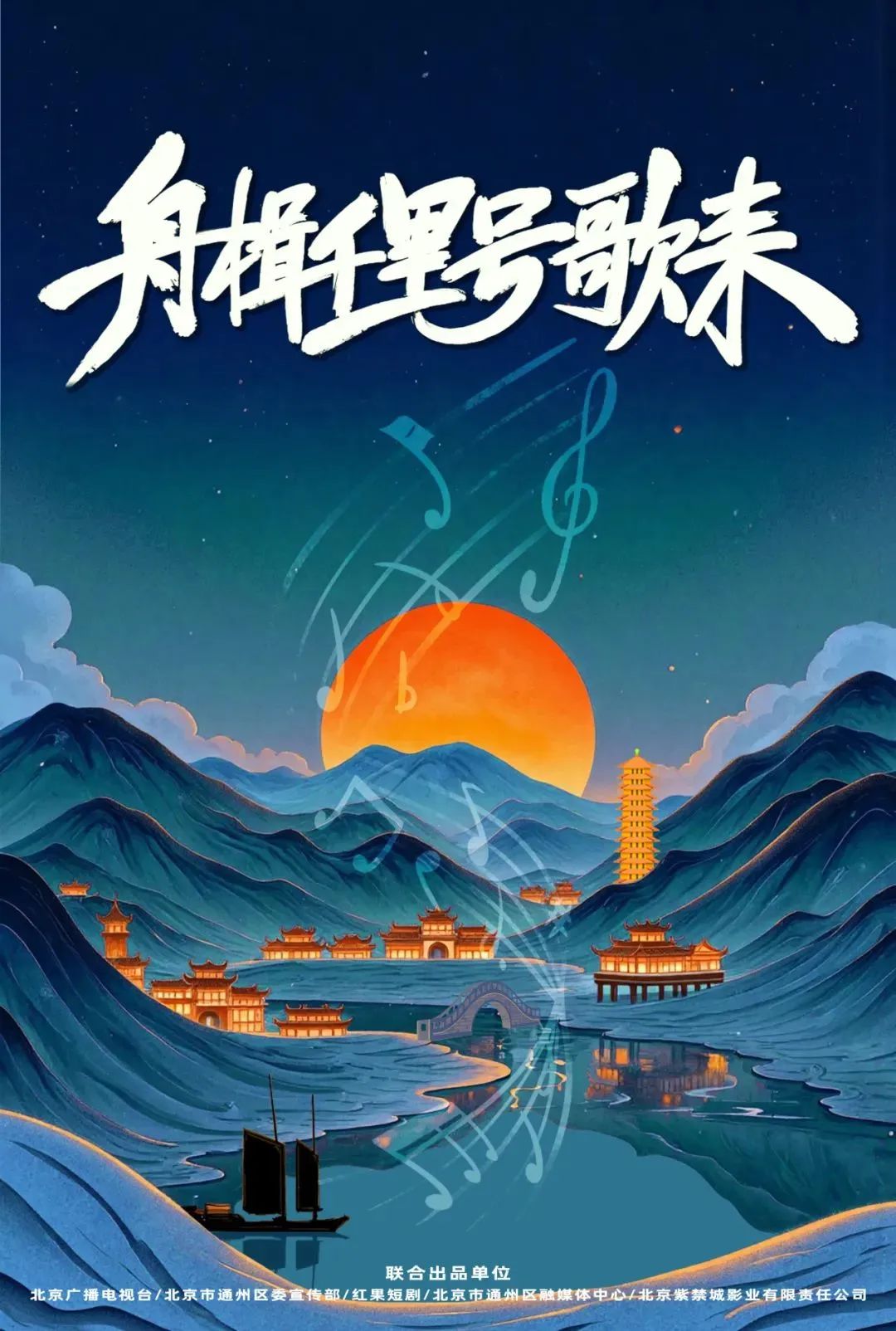

微短剧往往紧扣地域文化、城市风貌、风俗人情进行内容创作,触发用户的情感共鸣与好奇心理,进而形成“看了就想去”的“种草”效应。北京市广电局推出“跟着微短剧去旅行”“短剧游北京”等创作计划,促进影视+文旅融合发展。“微短剧天然适合文旅场景表达,它时长短、制作快、互动强、易传播,是线上‘种草’与线下打卡的连接器。”红果短剧总编辑乐力在“跟着影视 跨越山海”主题活动上介绍,红果与多方合作推出《重回永乐大典》《祈安澜》《舟楫千里号歌来》等一批文旅题材微短剧,吸引数千万观众关注并引发大量文旅兴趣转化。

微短剧不止于剧,更是城市文化快速传播的“新窗口”。创作周期短意味着快速响应能力强,可配合节庆、展览、热点事件精准选题。体量轻盈,内容亲切,又可与短视频、直播、电商深度结合,带动周边文创产品销售和文旅服务转化。

更深远的意义在于,这种“影视搭台、文旅唱戏”的模式正从北京辐射全国。《我的阿勒泰》凭诗意镜头语言,让北疆草原、雪山搜索量暴涨5倍,文旅订单激增77%,同名图书销量突破50万册。每一部作品都是一次文化空间的“再造”与“认同”,让原本不被注意的城市角落,成为有情感、有人文、有记忆的“城市IP”。