——评北京广播电视台《档案》节目《雷锋追梦的初心》

《雷锋追梦的初心》是北京广播电视台《档案》栏目播出的一期以雷锋为主题的纪实节目,以深情庄重的讲述、真实丰富的史料、生动具体的细节,追忆了雷锋人生成长的经历、揭示了雷锋爱党爱国的初心、解答了雷锋精神形成的源泉、阐释了雷锋精神的时代价值和普世意义。该节目是北京广播电视台响应宣传主流、回应时代呼声、引领社会主题的高端力作,是对当代受众尤其是年轻受众极具意义的精神洗礼和价值传承,凸显了北京广播电视台作为主流媒体的价值担当和责任坚守。

一、点题:历久弥新的雷锋精神

雷锋,一个熟悉而又陌生的名字。熟悉,是因为雷锋作为一个穿越时代而来的精神楷模,至今仍是全国人民学习的对象。经年累月的宣传报道形成的记忆惯性,使雷锋的名字家喻户晓。同时,雷锋又是一个陌生的名字。雷锋精神历经岁月的冲刷和稀释,雷锋也由一个有血有肉的英雄变成抽象的符号,新媒体的碎片化传播和解构特质甚至使雷锋形象变得矮化和戏谑化。雷锋和雷锋精神是否仅仅是政治正确下保留至今的宣传遗产,还是在新时代依然值得千万人铭刻、记忆和学习的典范人物?习近平总书记2018年9月28日在抚顺市雷锋纪念馆敬献花篮时给出了答案:雷锋是时代的楷模,雷锋精神是永恒的。雷锋精神,历久弥新。《雷锋追梦的初心》正是对于这一时代呼声的回应,使雷锋这一形象穿过历史的烟尘再次走进大众的视野,使雷锋形象由模糊变得清晰,雷锋精神由抽象变得具体。

《雷锋追梦的初心》的开篇,定格在古稀老人易秀珍在雷锋墓前敬献的花篮。易秀珍与雷锋本是同乡,又共同从湖南北上鞍钢参加建设而成为同事,共同的经历赋予二人懵懂的情愫。而雷锋也在参军后独自体会了得知易秀珍嫁人后的怅然若失。这一生活化的片段迥异于传统中对于雷锋报道的框架,凸显了雷锋作为典型人物的鲜活性,避免了符号化报道的刻板印象。随后的讲述则围绕雷锋同志短暂而光辉的一生展开:从七岁之前丧失至亲的悲惨遭遇,到被亲人收留后重温亲情的温暖;从成长历程中不断遇到好人的帮助,到在部队的历练中产生了对党和国家无限的热爱;再到雷锋精神远渡重洋在国外受到追捧等等。节目以清晰的讲述逻辑和时间链条还原了雷锋的形象、诠释了雷锋精神的内涵、说明了雷锋精神的时代价值和重要意义。雷锋,真实地走进了受众的心中。

二、破题:另辟蹊径的解读角度

雷锋精神是什么,多数人可以回答。雷锋精神代表了一种爱党爱国的精神,一种甘于奉献的精神。这也是自1963年毛主席提出“向雷锋同志学习”以来,媒体宣传报道和社会大众形成的共识。但是,是什么原因促使雷锋形成了爱党爱国、甘于奉献的价值追求,媒体则鲜于涉猎。《雷锋追梦的初心》另辟蹊径,并没有在公众熟知的“是什么”的层次上过多着墨,而是着重回答了“为什么”的问题,即雷锋精神的形成过程。这一选题,即是对于雷锋精神内涵全面认知的必然前溯,也是在雷同化报道框架下形成独特性创意的规律驱使,更是在2017年全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的政治氛围中拓展报道层次、深化报道内容的自觉呼应。

《雷锋追梦的初心》以详实的史料和生动的讲述,揭示了雷锋成长的心路历程。节目清晰地讲述了雷锋初心形成的三个阶段:一是童年。童年的雷锋经历了亲人尽逝、颠沛流离的悲惨生活。这段生活的苦,让雷锋对于旧社会的黑暗形成深刻的体察和感受,成为激发他对于新中国无比热爱的源头。二是成长。雷锋的成长深受中国共产党的泽被,具体外化为成长中给予他帮助的人。如作品中提到的他的三叔和六奶奶、送他上学的乡长彭德茂、提携他成长的县委书记张兴玉、送他参军入伍的副政委余新元。雷锋从他们身上感受到新中国的温暖,感受到共产党全心全意为人民服务的气质,这一气质就内化为雷锋愿意奉献国家的自觉担当。三是践行。雷锋从湖南北上鞍钢,在南京长江大桥的停留让他意识到自己工作的价值,在天安门前与站岗战士的对话激励他成为毛主席的好学生。在鞍钢工作的岁月和参军入伍的生涯,雷锋终于得以践行其内心的价值,成长为时代的楷模。

《雷锋追梦的初心》在宏观勾勒的同时,用精准生动的细节对雷锋精神的形成过程进行了刻画,令受众印象深刻,体现了作品的深度。如节目揭秘了雷锋“螺丝钉”论的来源,即在他跟随望城县委书记张兴玉工作时,张兴玉捡起雷锋踢到草丛中的一颗螺丝钉,并为他说明了一颗普通螺丝钉对于大机器运转的作用。罗马非一日建成,雷锋的境界和情操亦非从天而降。这个故事既说明了雷锋精神的源头来自于真实的生活实践对他的启示,更向受众传递了一个热爱学习、勤于思考的青年雷锋形象,从而使雷锋精神更具人情味、更接地气,更能够得到当前社会大众的理解和接纳。

三、解题:真实深情的内容呈现

相隔时代,又无直接对话的语境,《雷锋追梦的初心》返璞归真,用最真实的史料和最真诚的讲述,搭建了对话和共鸣的空间。

第一,丰富的史料。真实的史料具有毋庸置疑的说服力。节目中呈现了一张张雷锋留下的老照片,其中雷锋掀起衣服展示后背伤疤的照片首次出现在媒体中。这张展示疤痕的照片就是雷锋在旧社会苦难生活的写照。节目解读了两份具有珍贵文物价值的档案。一份是雷锋给三叔雷明光的家书,诉说了雷锋作为普通人的情感。另一份则是1962年4月17日的雷锋日记,其中记述了他对于螺丝钉精神的理解。节目中还播放了真实的雷锋演讲录音,讲述他认真学习和努力工作的心路历程。这段珍贵录音相较于静态的图文资料给予了受众更直观的感受,使雷锋的形象更加鲜活真实。

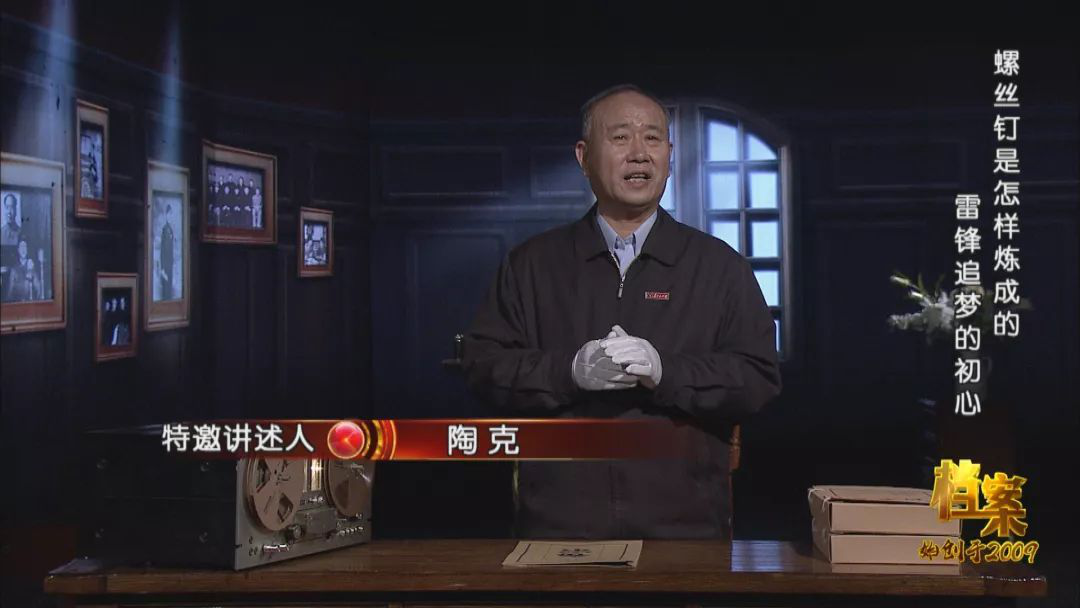

第二,真诚的讲述。节目邀请到了雷锋精神的研究者陶克将军作为讲述者。作为研究雷锋几十年的研究者,陶克对于雷锋的解读和他传递出的情感,为受众理解雷锋提供了人格化的角度。无论是陶克将军在雷锋家乡了解到他苦难身世时的眼眶含泪,还是他在英国演讲得到外国人认可时的自豪,均使受众能够在流动的情感和变化的情绪中去走近雷锋,在与讲述者情绪的交流中达到深深的共鸣。

第三,艺术的氛围。《雷锋追梦的初心》是一档静态的讲述节目,节目通过艺术化的陈设和装置艺术使受众的视觉着眼点不断移动,使静态的节目动态化,能够使受众的注意力沉浸于讲述者的情绪当中。如留声机和老式投影机的运用。老式机器本身具有的历史意蕴赋予节目以文艺质感,其功能性价值——播放音频和视频的功能又使节目不至于呆板单调。如道具的使用。讲述雷锋母亲受辱上吊自杀的悲惨往事时,演播室昏暗的光线中悬挂着的惨白的布匹仿佛令受众置身那个悲惨的情境中。讲述张兴玉书记从信封中掏出螺丝钉给雷锋看时,现场讲解员亦从信封中掏出了一颗螺丝钉。定格的螺丝钉成为时空对话的桥梁和见证。艺术服务于主题,在深沉而又饱含情感的基调中,雷锋和雷锋精神犹如涓涓细流,再次润泽到大众的心灵。